犬アトピー性皮膚炎

●犬アトピー性皮膚炎とは?

犬アトピー性皮膚炎はアレルギーを起こしやすい体質や、皮膚のバリア機能が弱い犬に多く見られる痒みを伴う皮膚病です(学術的な定義は「遺伝的素因が関与する炎症と痒みを伴うアレルギー性皮膚疾患であり,環境性抗原に対する IgEが関与する特徴的な臨床症状を呈することが最も一般的である」とされています(国際的な CAD に関するタスクフォース(International Task Force on Canine Atopic Dermatitis) )。

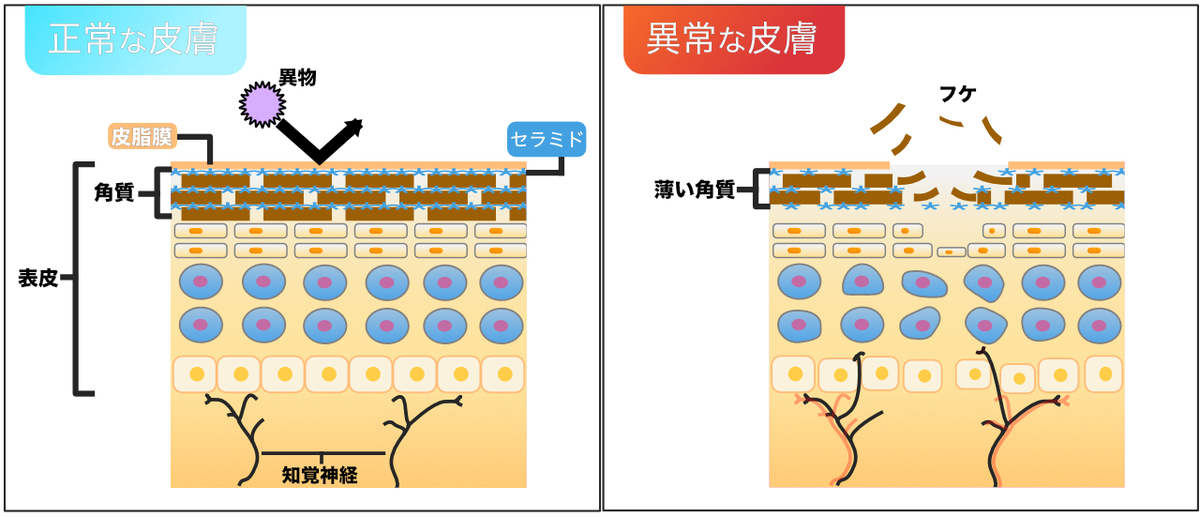

生後6ヶ月〜3歳くらいの若い頃から症状が出始め、年齢を重ねるごとに痒みはひどくなる傾向にあります。犬の角質は人間の1/3ほどの厚さしかなく、とてもナイーブです。そのため、ちょっとした乾燥、刺激、ストレスで炎症を起こしてしまいます。特に室内棲息ダニやノミの唾液、花粉、マラセチア菌(酵母菌)などの環境中のアレルゲン(抗原)に対する過剰な免疫反応によって炎症が起きやすいといわれていますが、アレルゲンの除去は難しいことが多く、痒みが落ち着くまでの治療が長期化することもあります。

遺伝することが知られており、好発犬種は柴犬、フレンチブルドッグ、シーズー、ウェストハイランドホワイトテリアなどです。もちろん、それ以外の犬種でも発症しないわけではありません。

●症状は?

通常は軽度の湿疹であることが多いです。アレルゲンが皮膚に付着をして炎症が起こると、本来約3週間で生まれ変わるはずの皮膚の新陳代謝(ターンオーバー)が、異常な早さで進むようになります。そうなると、急ごしらえで不揃いな皮膚が作られ、乾燥してフケっぽくなったり(乾性脂漏症)、場合によっては脂の分泌が過剰になってベタベタとした皮膚になります(湿性脂漏症)。一見、真逆のような症状に見えますが、元を辿れば皮膚のバリア機能が損なわれていることから起きているのです。皮膚バリアが破綻した状態が続くと、二次的にバイ菌が繁殖して、更に皮膚炎が悪化していきます。皮膚炎が慢性化すると皮膚が黒く変色していき(黒色沈着)、象の皮膚のように硬い状態(苔癬化)になってしまいます。苔癬化してしまった皮膚を元通りに戻すには適切な治療を長期で行うことが必要になります。

同じようなことが皮膚だけではなく、耳の中でも起きます。耳も皮膚の一部ですので、同様の理由で外耳炎を引き起こします。実は、慢性外耳炎の犬の75%がアトピー性皮膚炎を発症していたこという報告もあります。

●治療方法は?

アトピー性皮膚炎は遺伝が関与している体質的な問題のため、自然治癒は期待できませんし、年齢を減るごとに悪化していくため、生涯的なケアが必要になります。そのため、犬の体質と生活、飼い主様の生活を考慮した上で、生活に支障のないレベルまでかゆみを抑えてあげることが治療のメインとなります。許容できない痒みがあるとき、また皮膚炎がひどいときには、状況に応じて様々なアプローチから治療をおこないます。もちろん、皮膚病にならないように予防的なケアも大切です。

薬物療法

薬物療法は大きく分けて①内用薬、②外用薬治療に分けられます。

①内用薬には、ステロイド剤、免疫抑制剤、分子標的薬、抗ヒスタミン剤がよく選択されますが、皮膚の状態、かゆみの程度によって使い分けます。犬アトピー性皮膚炎ではステロイド(プレドニン錠)やオクラシチニブ(アポキル錠)の投与によって顕著に症状がおさまりますが、その多くは休薬すると再発します。特に、オクラシチニブは安全性が高く、副作用も比較的少ないので、長期投与となることが多いです。稀に肝臓へ負担がかかる場合がありますので、長期投与を行う場合には定期的な健康チェック必要です。また、食物アレルギーがある場合はステロイドなどの薬が著効しないこともあります。感染性皮膚炎が疑われる場合には抗生剤などの他の薬を併用します。かゆみが酷く、内用薬が難しい場合には1ヶ月間効果が持続するかゆみ止めの注射もあります。

②外用薬には、ステロイド剤、免疫抑制剤、保湿剤などを用いた治療があります。外耳炎を併発してしまっている場合には、積極的な外耳道洗浄、点耳薬の使用が必要です。嫌がって点耳薬がさせない場合には、1週間効果が持続する点耳薬も選択できます。また、内用薬を使用する場合もあります。

皮膚炎、外耳炎どちらの場合も、外用薬の薬剤成分や基剤成分に対してもアレルギー反応を起こす場合もあります。外用薬での治療効果が思わしくない場合には、治療方法を変更することもあります。また、ノミアレルギーが疑われる場合にはノミ駆虫薬を治療として処置します。

その他の治療としては、注射薬による治療として組換え犬インターフェロン-γ、減感作療法があり、これらは体質改善により症状を改善する方法です。

シャンプー療法・入浴療法と保湿ケア

シャンプー療法と保湿ケアは外部アレルゲンを取り除き、皮膚を保護するという意味から、非常に有用です。犬アトピー性皮膚炎におけるシャンプーの頻度は1週間に1回を目安にすることが国際的なガイドラインに示されています。しかし、シャンプーに含まれる界面活性剤が皮膚本来の脂までも洗い流してしまうと、かえって皮膚を痛めてしまうことがあります。そのため、使用するシャンプーはどれでもいいというわけではなく、低刺激性、かつ保湿成分が含まれている犬アトピー性皮膚炎対応のシャンプーを使用しましょう。

低刺激のシャンプーを使用しても皮膚トラブルが出てしまう場合には、シャンプーの代わりに入浴療法をおこないます。炭酸泉、保湿浴、マイクロバブル浴などに入浴するだけで、シャンプーは使用しません。皮膚への負担は少ないものの、皮膚の温度が上がり、かゆみが悪化する可能性があるので注意が必要です。また、入浴後も必ず保湿処置をおこないましょう。

シャンプーなどによる洗浄の後には必ず保湿ケアをおこないますが、保湿効果は日に日に落ちてしまうため、シャンプー以外の日でも積極的に保湿をしましょう。ダメージが深刻な肌には週2〜3回保湿ケアをおこなえるのが理想的です。

湿性脂漏症を起こしたベタベタ状態のお肌にはガンコな脂が張り付いているため、使用するシャンプーには比較的洗浄力の強いものが必要です。ですが、その分、皮膚バリアにダメージを与えるリスクがあるため、注意が必要です。シャンプーのみでは脂が落ちにくい場合には、クレンジングオイルを使用します。バイ菌感染が疑われる場合には消毒作用のあるシャンプーも併用しますが、皮膚の状態を見ながら慎重に洗う必要があります。くどいようですが、保湿ケアは必ずおこないます。

保湿剤にはいろいろなものがありますが、当院ではセラミドを配合した保湿剤の使用をおすすめしています。

その他の成分として「尿素」が挙げられます。尿素は角質を柔らかくして水を含ませる性質があるため、慢性化して皮膚が分厚くゴワゴワになっている場合や、脂漏症を併発してベタベタのフケが多く出ている場合には有用です。しかし、犬アトピー性皮膚炎では角質のバリアが弱いことが多いため、かえってバリア機能を弱らせる可能性や、刺激が出る可能性があるため注意が必要です。

シャンプー、保湿剤の選び方、ただしい使い方については、こちらをごらんください。

栄養管理

食物アレルギーがあるときは、原因の食物の除いたスキンケアフードを与えましょう。原因成分が入っていないものであれば、おやつを与えても大丈夫です。ただし、似た構造を持つ食品はアレルギー反応を起こし得る(交差反応)ので注意が必要です。必須脂肪酸やビタミンEをたくさん含んだ食事は角質層の皮膚バリア機能の回復や皮膚炎の緩和に有用です。パントテン酸、コリン、ニコチン酸アミド、ヒスチジン、イノシトールを配合した食事は皮膚のセラミド産生を増加させ、皮膚バリア機能の回復に貢献する可能性が示されています。これらの機能的な食事を皮膚強化食ともよび、犬アトピー性皮膚炎の治療の補助として活用することができます。

保護

皮膚を掻いてしまうと、物理的なダメージから更に痒みが悪化し、治療が困難になりますので、エリザベスカラーやスキンウェアなどで患部の保護をおこないます。外部アレルゲンが皮膚に付着しないようにするという意味でも、スキンウェアは有用です。

環境改善

犬アトピー性皮膚炎ではハウスダストマイトに反応する例が多いため、室内を定期的に清掃することが重要です。また、アレルゲンに曝露されやすい環境を避けることも検討しましょう。例えば、ハウスダストマイトにアレルギーがあるにもかかわらず、ヒトと同じ布団のなかで寝ている場合には、別に寝床を用意するといった対策が必要です。

ストレスケア、皮膚マッサージ

症状に季節性がある場合には症状が悪化する時期の前から準備します(例えば、植物に対して反応する症例では散歩コースの調整などを検討します。また、気温と湿度が低下する冬期には、洗浄法の緩和と保湿の強化などを行います。)

どういったストレスが原因で皮膚が悪化するかは、個体それぞれで違います。そのため、どのようなタイミングでかゆみの悪化が認められるかを詳しく観察する必要があります。ストレス要因が特定できたら、なるべくそれを避けるような生活にしてあげましょう(例えば、不規則な睡眠やご家族とのアクティビティ(触れ合いや散歩など)の減少はストレス要因につながる可能性があります)。毛が抜けやすい犬種では、日々のブラッシングが非常に大切です。

皮膚の乾燥がひどい場合には、シャンプーや入浴療法に加えて、日常的に皮膚マッサージしてあげましょう。皮膚の血流を改善し、皮脂や汗の分泌を促進されることで、皮膚環境の改善が期待できます。

●食物アレルギーとアトピー性皮膚炎の違いは?

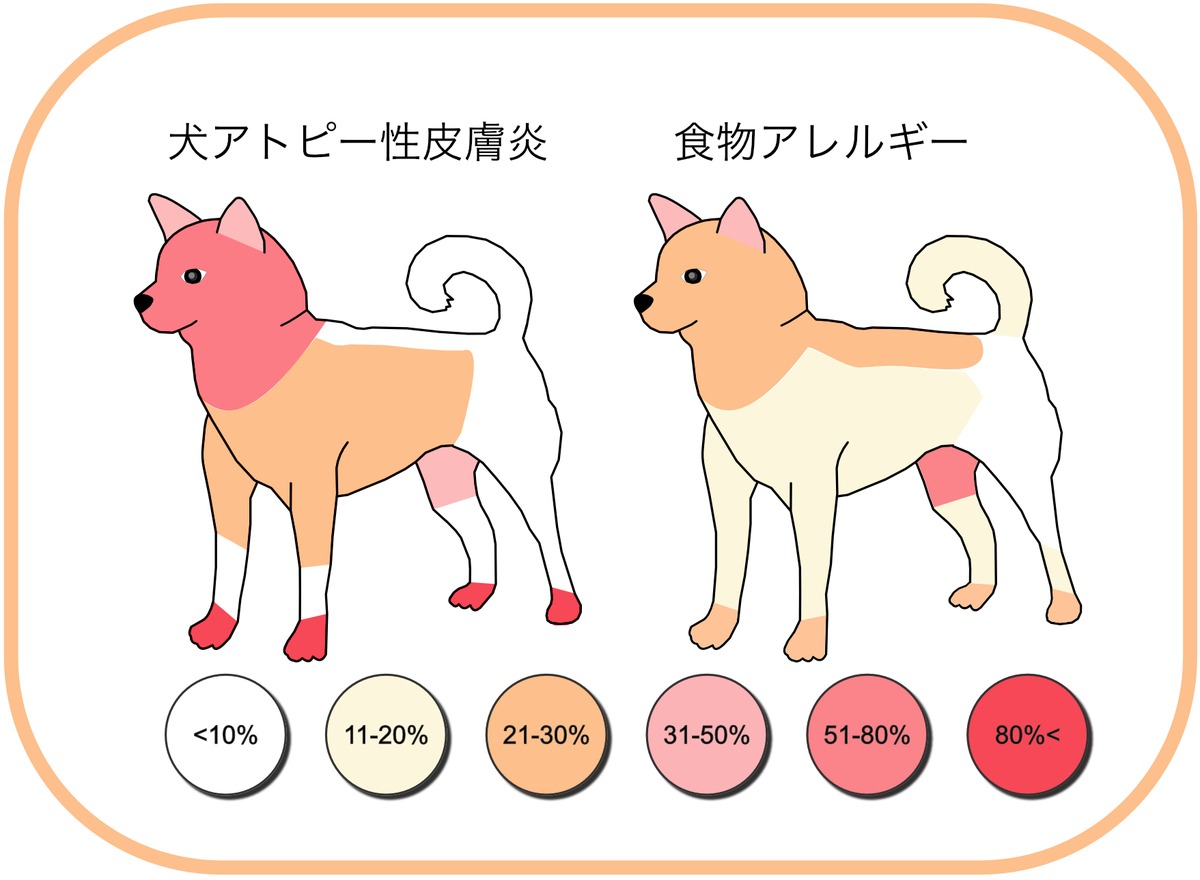

アレルギーが関係する皮膚の病気として「食物アレルギー」が挙げられます。似ている部分もありますが、アトピー性皮膚炎とはまた別の病気で、好発部位も異なります。しかし、両方の病気を併発することも少なくありません。犬のアトピー性皮膚炎と食物アレルギーを鑑別するための特徴として、症状の季節的変動と副腎皮質ホルモン製剤(ステロイド剤)による治療反応が挙げられます。

アトピー性皮膚炎は環境抗原に対するアレルギー反応が原因で起こります。そのため、植物抗原など季節による変化が認められる抗原に反応することが多く、症状の季節的な変動を認める場合が多いとされています。花粉症を思い出して頂くと理解しやすいかと思います。花粉症は『スギ花粉』によるアレルギー反応により引き起こされるので、季節的変動がある病気と言えます。ただし、ハウスダストなどと言った室内に存在するアレルゲンに対して症状が出ている場合には、年中痒みが出ることもあるため、「季節性がない痒み=食物アレルギー」とは言い切れません。

一方、食物アレルギーでは日常的に給餌される食事中に含まれるタンパク質や炭水化物に対する反応が主体のため、通年性の症状を示す場合が多いとされています。しかし、犬のアトピー性皮膚炎では発症初期に症状の季節的な変動が認められるものの、年を重ねていくたびに徐々に通年性へと変化していくことも少なくないため注意が必要です。この現象は、反応する抗原の種類が年とともに増加していくことが原因だと考えられています。花粉症に置き換えてみると、スギ花粉だけに反応していたのに、ヒノキ花粉やブタクサにも反応するようになってしまったというのと同じ考え方となります。

ステロイド剤に対する反応ですが、アトピー性皮膚炎の犬は良好な治療反応(かゆみの軽減)を示す一方、食物アレルギーの犬では反応が乏しいとされています。この違いは両者を鑑別するために重要となります。しかし、2つの皮膚病を併発する犬が多いことを常に考える必要があります。ステロイド剤を使用してもかゆみが完全になくならない場合には食物アレルギーの存在も疑います(勿論、他の皮膚病の可能性もあります)。

↓犬アトピー性皮膚炎と食物アレルギーの症状が出やすい部位の比較

●薬物療法によく使われる薬について

・ステロイド(プレドニゾロン、プレドニン)

「ステロイド剤」には様々な種類がありますが、一般的には「糖質コルチコイド」と呼ばれるステロイドを指します。ステロイドには抗ストレス作用があり、別名「ストレスホルモン」とも呼ばれますが、健康な体内でもステロイドは作られています(内因性ステロイド)。プレドニゾロンは即効性があり、炎症が起きるメカニズムの様々なポイントに作用するため、かゆみ止め、消炎剤としてとても有用です。通常、経口投与してから4時間程度でかゆみの緩和が始まります。注意点として、高用量もしくは長期のステロイド投与は免疫抑制作用を発現したり、内因性のステロイドの合成を抑制する危険性がある点です(治療の一環としてあえて高用量で使用することもあります)。そのほか、糖尿病、膵炎、胃腸障害、肝障害、筋力低下、電解質異常、過食、多飲多尿、パンティング、脱毛、皮膚の傷が治りにくくなる、感染症(免疫抑制状態)などのリスクがあるため、定期的に健康状態をモニターしながら使用することが推奨されます。様々な副作用がありますが、その多くは長期間または高用量で使用した場合にみられるものがほとんどです。剤型として、飲み薬、塗り薬、注射などがあります。

・シクロスポリン(アトピカ、シクロスポリン、シクロキャップ、シクラバンスなど)

アトピー性皮膚炎など、特にアレルギー性の皮膚病で悪さをする細胞(リンパ球)の活動を抑える薬です。

かゆみを緩和する力はステロイドに匹敵しますが、即効性はありません。投与してから3〜4週間で効果を実感する場合が多いとされます。リンパ球は免疫反応の中心的な役割を果たすため、この細胞を抑えるシクロスポリンは免疫抑制効果を併せ持っています。一方で、ステロイドのように様々な細胞や炎症の反応を抑えるわけではないので、副作用はステロイドよりも軽い傾向があります。

代表的な副作用としては、胃腸障害(下痢や嘔吐)、歯肉が盛り上がる(猫)、イボの発生、感染症(免疫抑制状態)などが挙げられます。下痢や嘔吐は一時的な事が多く、その多くは1週間程度で落ち着きます。症状がひどい場合には吐気どめや下痢止めを使用することもあります。投与にあたっては、定期的な健康状態のモニタリングが推奨されます。シクロスポリンは犬・猫で使用され、飲み薬(カプセル、シロップ)のみとなります。経験的に、ジェネリック医薬品は先発品に比べ効果が2割程度弱い印象があります。

・オクラシチニブ(アポキル)

犬アトピー性皮膚炎のために作られた分子標的薬で、皮膚で生じるかゆみや炎症反応を生じる物質(サイトカイン)の伝達を特異的にブロックする薬です。かゆみを緩和する力はステロイドやシクロスポリンと同等で、即効性もあります。抗炎症作用や免疫抑制作用は有しますが、長期的な投与においても比較的安全性が高い薬です。通常、投薬開始2週間は1日2回(朝・晩)で投与し、3週目からは1日1回に減薬します。4ヶ月間投与したら、一度休薬し、かゆみの再発がないかの確認をおこなうことが理想とされていますが、多くの場合が再燃します。

ほとんど発生はありませんが、代表的な副作用には胃腸障害、尿のトラブル、感染症(免疫抑制状態)などが挙げられます。投与にあたっては、定期的な健康状態のモニタリングが推奨されます。オクラシチニブは犬でのみ認可されていて、飲み薬のみとなります。ジェネリック医薬品はまだ出ていません。

・抗ヒスタミン剤

花粉症によく使われる薬で、一般的に、ステロイドやオクラシチニブなどと比べると痒みを止める作用は弱いです。かゆみの原因であるヒスタミン受容体をブロックすることでかゆみを予防、抑制する作用があります。あくまで予防する目的で使用することが多く、重症例で、すでに激しく痒みが出ている場合には効果は期待できず、ステロイド剤の併用が必要となることが多いです。効果が出るまでに1〜2ヶ月ほどの期間を要することも少なくありません。副作用が少ないため、長期投与も可能です。飲み薬、注射などがあります。

・ロキメトマブ(サイトポイント)

一回の注射で1ヶ月間かゆみを止めることができる犬アトピー性皮膚炎専用薬剤です。犬アトピー性皮膚炎の6〜7割の症例で痒みが軽減されますが、残り3〜4割では効果が乏しいことがあります。これは、犬アトピー性皮膚炎で生じるかゆみの中でも、痒みが生じるメカニズムの違いが存在することによるもので、ロキメトマブはかゆみの発生に関与するインターロイキン31という物質のみを特異的にブロックすることで痒みを直に止めてくれます。そのため、食物アレルギーには効果は乏しいとされています。1月1回を1クールとして、4クール続けます。その後、かゆみの度合いにより1〜2月に一回の投与に減らしていきます。ジェネリック医薬品は存在しません。

(1)Olivry T. et al. : The ACVD task force on canine atopic dermatitis : forewords and lexicon. Vet. Immunol. Immuno- pathol., 81, 143-146, 2001.

(2)Griffin, C.E. and DeBoer, D.J. : The ACVD task force on canine atopic dermatitis (XIV) : Clinical manifestations of canine atopic dermatitis. Vet. Immunol. Immunopathol., 81 : 255-269, 2001.

(3)Age of Onset and Clinical Signs in Canine Atopic Dermatitis Nobuaki ARAI, Shiho USUI and Yuzo KOKETSU 獣医疫学雑誌 16( 2)126―134.2012